Трёхсложные размеры стиха (дактиль, амфибрахий, анапест) чаще всего используются для передачи плавного мелодическою ритма, отражающего таинственность, состояние задумчивости, печали, сомнений, неторопливых размышлений лирического героя о мире и человеке. Оттенки ритма зависят и от выбранного стихотворного размера, и от количества повторяемых стоп. Чем больше стоп в стихе, тем величавей мелодия стиха.

Первый из трёхсложных метров называется дактилем. Дактилическая стопа состоит из трёх слогов, из которых ударным является первый:![]() .

.

Вот начало стихотворения Н. Некрасова «Несжатая полоса»:

![]()

Это четырёхстопный дактиль. Грустная, неторопливая мелодия сопровождает унылый осенний пейзаж и печальную историю пахаря.

Существует трёхсложный метр, называемый амфибрахием. В стопе амфибрахия ударение падает на второй слог, и выглядит она так:![]() . Перед вами пример:

. Перед вами пример:

Чем короче строка стихотворения, тем динамичнее его мелодический ритм. Так, лирическое стихотворение Ф. Тютчева «Листья» написано двустопным амфибрахием, и его мелодия подобна порывам ветра. У стихотворения Н. Гумилёва «Жираф» иная мелодия, хотя оно тоже написано амфибрахием. Понаблюдайте за ритмом стихотворения и охарактеризуйте его самостоятельно. Подумайте, почему поэт делает одну из строк первого и последнего четверостишия короче остальных?

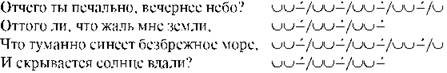

Третий трёхсложный метр называется анапест. В анапестической стопе ударение падает на третий слог. Вот так выглядит стопа анапеста:![]() , а вот и пример стихов И. А. Бунина, написанных анапестом. Понаблюдайте, как меняется количество стоп в строках и как это влияет на мелодический ритм стихотворения. Вывод сделайте самостоятельно.

, а вот и пример стихов И. А. Бунина, написанных анапестом. Понаблюдайте, как меняется количество стоп в строках и как это влияет на мелодический ритм стихотворения. Вывод сделайте самостоятельно.

Иногда в стихотворениях появляется цезура — словораздел, обычно совпадающий с границей стоп, разделяющий строку на два полустишия. Цезура обязательна в русском александрийском стихе (шестистопном ямбе), где она появляется после третьей стопы:

Угрюмый сторож муз, // гонитель давний мой,

Сегодня рассуждать // задумал я с тобой.

Не бойся: не хочу, // прельщённый мыслью ложной,

Цензуру поносить // хулой неосторожной...

(А. С. Пушкин)

Обычно стихотворение пишется одним определённым стихотворным метром, но иногда, чаще в поэмах, автор прибегает к полиметрии, использовании нескольких размеров, достигая таким образом ритмического разнообразия («Царь-девица» М. И. Цветаевой, «Страна Муравия» А. Т. Твардовского и др.).

В русском стихосложении имеется ещё один очень любопытный метр — дольник (иногда его называют паузник). Он занимает промежуточное положение между сил- лаботоникой и тоникой. Особенность ритма в дольнике создаётся чередованием ударных и безударных слогов, однако это чередование не постоянно и не последовательно. При равном количестве ударений в строках безударные интервалы между ударными варьируются (иногда это один, а иногда два слога). Это похоже на нерегулярные замены трёхсложной стопы двусложной. Например, у С. А. Есенина:

![]()

Дольником написаны такие стихотворения, как «Девушка пела в церковном хоре», «В густой траве пропадёшь с головой...» А. А. Блока, «Уж как на море, на море...» И. А. Бунина, «В старые годы» М. А. Кузмина, ряд стихотворений В. В. Маяковского и др.

Хотя русская система стихосложения опирается на силлаботонику, иногда авторы пишут произведения в тонической системе. Основным видом тонических стихотворений в отечественной литературе является акцентный стих, или ударник, структура которого определяется не количеством стоп, а равным количеством логически сильных ударных слов (например, «Моим читателям» Н. С. Гумилёва). Частным случаем ударника также является раешный стих — в нём обязательно присутствует парная рифмовка («Сказка о попе и работнике его Балде» А. С. Пушкина).

Встречаются в русской поэзии и деструктивные стихи — это стихи, метрика которых нарушена, не поддаётся чёткой регламентации, например стихотворение Велимира Хлебникова:

Крылышку я золотописьмом тончайших жил,

Кузнечик в кузов пуза уложил

Прибрежных много трав и вер...

Пинь-пинь, — трарахнул зензивер.

О лебедиво! О озари!